Quando mi comunicarono la vera destinazione ebbi un sussulto.

Come avremmo potuto?

Iniziai comunque i preparativi, tenendo conto che le macchine erano ferme ormai da otto mesi.

Ora avrebbero dovuto funzionare in modo impeccabile per tutto quel tempo e per quella distanza.

Come avremmo potuto?

Iniziai comunque i preparativi, tenendo conto che le macchine erano ferme ormai da otto mesi.

Ora avrebbero dovuto funzionare in modo impeccabile per tutto quel tempo e per quella distanza.

Per disporre dell’autonomia sufficiente fui costretto a far riempire di nafta tutti i contenitori destinati all’acqua.

Coprii l’intera coperta con fusti di nafta.

Molto pericoloso.

Gli inglesi bombardavano Massaua ininterrottamente. Se la coperta fosse stata colpita, addio nave.

Coprii l’intera coperta con fusti di nafta.

Molto pericoloso.

Gli inglesi bombardavano Massaua ininterrottamente. Se la coperta fosse stata colpita, addio nave.

Era il 18 febbraio 1941 quando lasciammo Massaua.

La prima notte e la giornata successiva trascorsero senza incidenti

La navigazione nel Mar Rosso era una delle incognite peggiori di quel lungo viaggio.

Una via d’acqua sottile che all’estremità meridionale si riduce.

La prima notte e la giornata successiva trascorsero senza incidenti

La navigazione nel Mar Rosso era una delle incognite peggiori di quel lungo viaggio.

Una via d’acqua sottile che all’estremità meridionale si riduce.

Anche se gli inglesi erano ovunque.

Il capitano Simeoni riusciva a non far uscire faville dal fumaiolo, ma di notte la scia lasciata dalla nave era visibile a causa della fosforescenza tropicale. Insomma, passare lo Stretto di Perim risultava un’impresa disperata.

Il capitano Simeoni riusciva a non far uscire faville dal fumaiolo, ma di notte la scia lasciata dalla nave era visibile a causa della fosforescenza tropicale. Insomma, passare lo Stretto di Perim risultava un’impresa disperata.

Fortunatamente avevo una capacità importante: ero specializzato in idrografia; conoscevo quei fondali a memoria.

Fu così, che con l’aiuto dell’ufficiale di rotta, il tenente di vascello Camillo Villani, iniziammo a navigare il più vicino possibile alla costa in mano italiana.

Fu così, che con l’aiuto dell’ufficiale di rotta, il tenente di vascello Camillo Villani, iniziammo a navigare il più vicino possibile alla costa in mano italiana.

Ricordo che continuavo a chiedere: «Vedi qualcosa? Vedi scogli?»

La risposta dei “radar” era sempre la stessa.

“Non vedere niente», anche quando noi vedevamo benissimo la costa dancala.

Il dubbio iniziò a serpeggiare quando all’alba ci accorgemmo di aver superato lo stretto.

La risposta dei “radar” era sempre la stessa.

“Non vedere niente», anche quando noi vedevamo benissimo la costa dancala.

Il dubbio iniziò a serpeggiare quando all’alba ci accorgemmo di aver superato lo stretto.

Navigavamo ormai nel golfo di Aden quando inviai a Supermarina una sola lettera: la beta.

Significava che l’impresa si poteva fare

Avevamo dimostrato che Perim non era affatto inviolabile.

«Vedi niente?»

«Non vedere niente» rispose Omar come sempre.

«E quella?», urlai.

Significava che l’impresa si poteva fare

Avevamo dimostrato che Perim non era affatto inviolabile.

«Vedi niente?»

«Non vedere niente» rispose Omar come sempre.

«E quella?», urlai.

«Mare grande, troppo grande» rispose.

Eravamo entrati nell’Oceano indiano e il mare era veramente troppo grande, ancora nel raggio d’azione delle basi nemiche di Aden, ma quell’incrociatore ausiliario britannico, a differenza sua, io lo vedevo benissimo.

Eravamo entrati nell’Oceano indiano e il mare era veramente troppo grande, ancora nel raggio d’azione delle basi nemiche di Aden, ma quell’incrociatore ausiliario britannico, a differenza sua, io lo vedevo benissimo.

«Tutti ai posti di combattimento!».

Mentre io manovravo, Bruzzone, direttore di tiro, preparava a far fuoco con i suoi quattro 120/50

La distanza tra le due navi andò via via diminuendo. Poi improvvisamente il nemico rinunciò ad attaccarci. Una fortuna.

Mentre io manovravo, Bruzzone, direttore di tiro, preparava a far fuoco con i suoi quattro 120/50

La distanza tra le due navi andò via via diminuendo. Poi improvvisamente il nemico rinunciò ad attaccarci. Una fortuna.

Eravamo salvi, almeno per il momento.

Con dei problemi da risolvere.

Diedi ordini precisi.

Da quel momento non sarebbero stati gli eritrei a fare da radar, ma ufficiali italiani, montando di guardia in cima all’albero più alto.

C’era però un altro problema.

Con dei problemi da risolvere.

Diedi ordini precisi.

Da quel momento non sarebbero stati gli eritrei a fare da radar, ma ufficiali italiani, montando di guardia in cima all’albero più alto.

C’era però un altro problema.

La nave inglese poteva aver mandato il segnale di scoperta.

L’Eritrea doveva aspettarsi attacchi sia dal mare che dal cielo.

Valeva la pena di proseguire verso l’obiettivo iniziale? Sì, ne valeva la pena.

Ma il 22 febbraio, al calar della notte, avvistammo un'unità nemica.

L’Eritrea doveva aspettarsi attacchi sia dal mare che dal cielo.

Valeva la pena di proseguire verso l’obiettivo iniziale? Sì, ne valeva la pena.

Ma il 22 febbraio, al calar della notte, avvistammo un'unità nemica.

Era una vedetta britannica che sorvegliava a distanza le acque di Aden.

Riuscimmo a far perdere le nostre tracce utilizzando dei fumogeni.

Eravamo stati fortunati ancora una volta.

Qualcosa non aveva certamente funzionato nel perfetto ingranaggio dell’organizzazione britannica.

Riuscimmo a far perdere le nostre tracce utilizzando dei fumogeni.

Eravamo stati fortunati ancora una volta.

Qualcosa non aveva certamente funzionato nel perfetto ingranaggio dell’organizzazione britannica.

Avevamo ora un buon vantaggio, distanti da Aden e dalla costa del Kenya.

Il morale a bordo era altissimo.

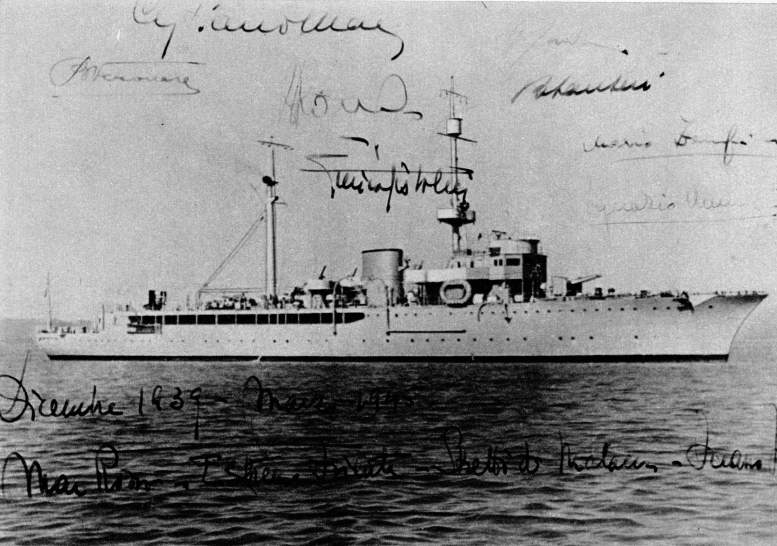

L’Eritrea era stata concepita come nave di rappresentanza, ma stava dimostrando doti fuori dal comune.

Comoda, veloce e con una efficiente cella frigorifera.

Il morale a bordo era altissimo.

L’Eritrea era stata concepita come nave di rappresentanza, ma stava dimostrando doti fuori dal comune.

Comoda, veloce e con una efficiente cella frigorifera.

Il cibo buono e abbondante.

Certo, mancavano le verdure, ma in compenso avevamo molta carne.

E poi pastasciutta, condita con pomodoro, mentre un cuoco siciliano confezionava un pane squisito

Solo le patate non erano commestibili.

«Un’autentica schifezza».

Certo, mancavano le verdure, ma in compenso avevamo molta carne.

E poi pastasciutta, condita con pomodoro, mentre un cuoco siciliano confezionava un pane squisito

Solo le patate non erano commestibili.

«Un’autentica schifezza».

Festeggiammo il passaggio dell’equatore con una cerimonia.

Qualcuno, travestito da Nettuno, si divertì a rovesciarci addosso dei secchi d’acqua di mare.

Gli ascari passavano il tempo a pregare Allah prosternandosi in direzione della Mecca.

Poca vista, ma senso dell’orientamento.

Qualcuno, travestito da Nettuno, si divertì a rovesciarci addosso dei secchi d’acqua di mare.

Gli ascari passavano il tempo a pregare Allah prosternandosi in direzione della Mecca.

Poca vista, ma senso dell’orientamento.

Dopo alcuni giorni virammo a est, verso le Indie Olandesi.

Velocità a 10 nodi per limitare il consumo.

E così l’11 marzo, dopo aver attraversato tutto l’oceano Indiano, ci trovammo di fronte lo sbarramento delle Isole della Sonda. Olandesi.

E con l’Olanda non correva buon sangue.

Velocità a 10 nodi per limitare il consumo.

E così l’11 marzo, dopo aver attraversato tutto l’oceano Indiano, ci trovammo di fronte lo sbarramento delle Isole della Sonda. Olandesi.

E con l’Olanda non correva buon sangue.

Loading suggestions...